![]()

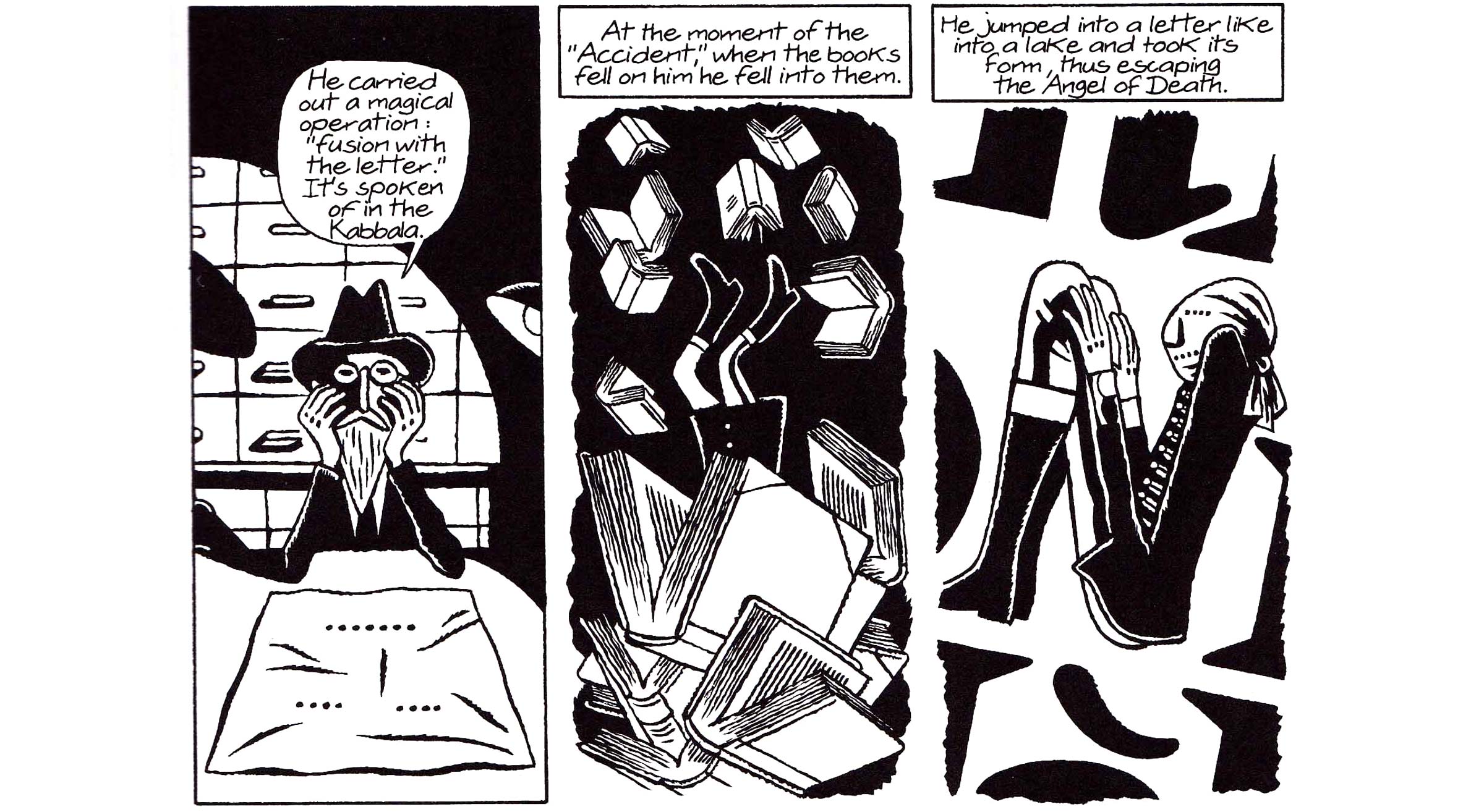

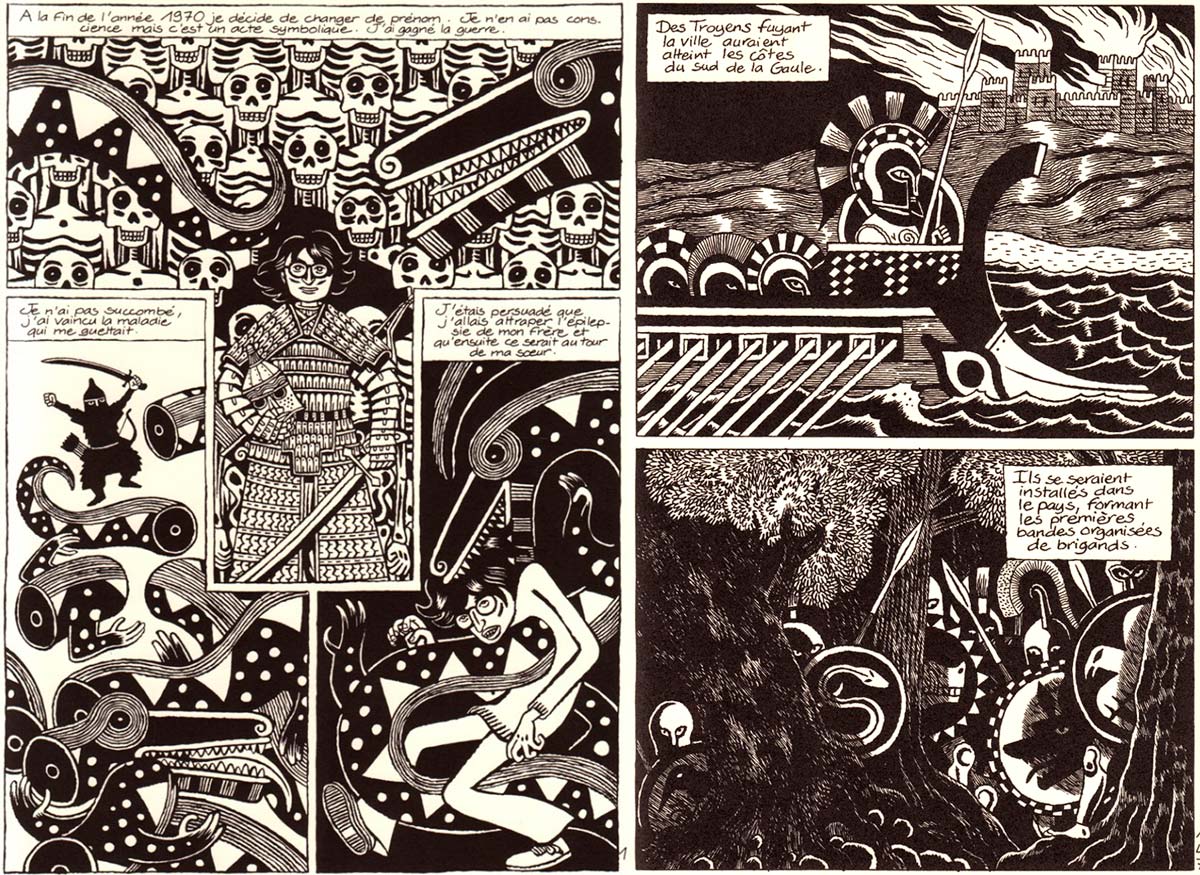

Illustration du portrait : David B. autoportrait dans L’Ascension du Haut-mal

–

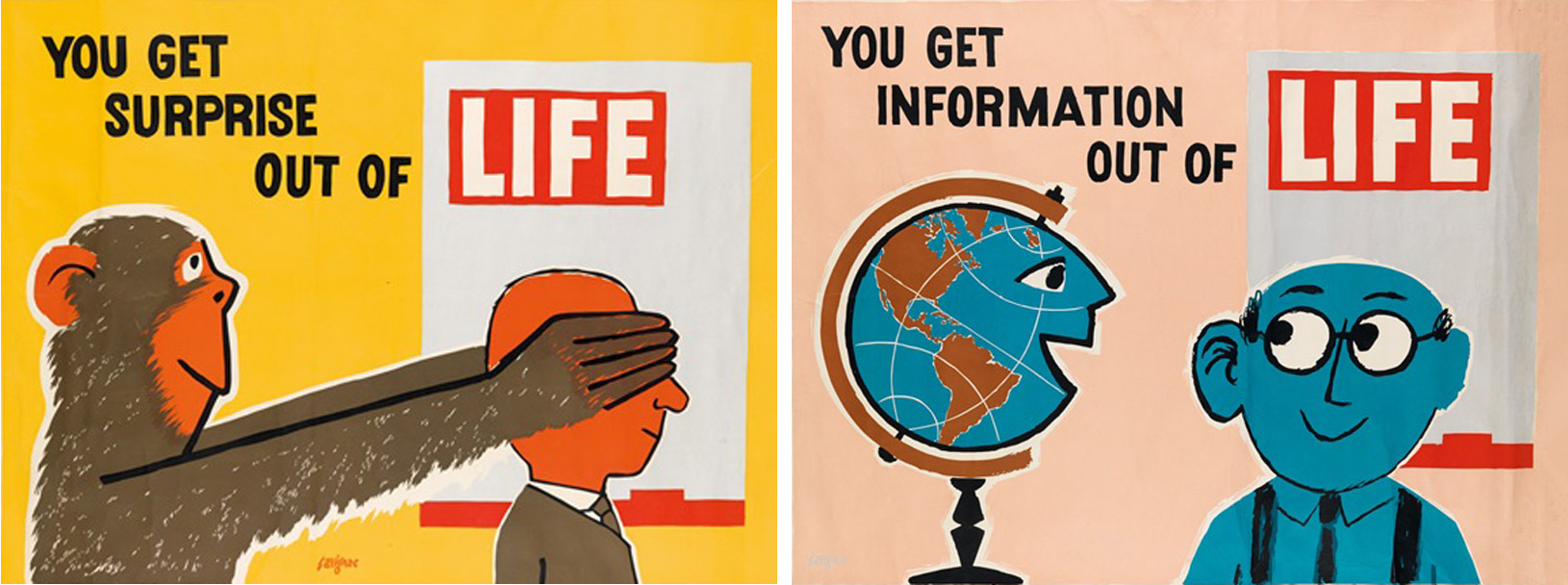

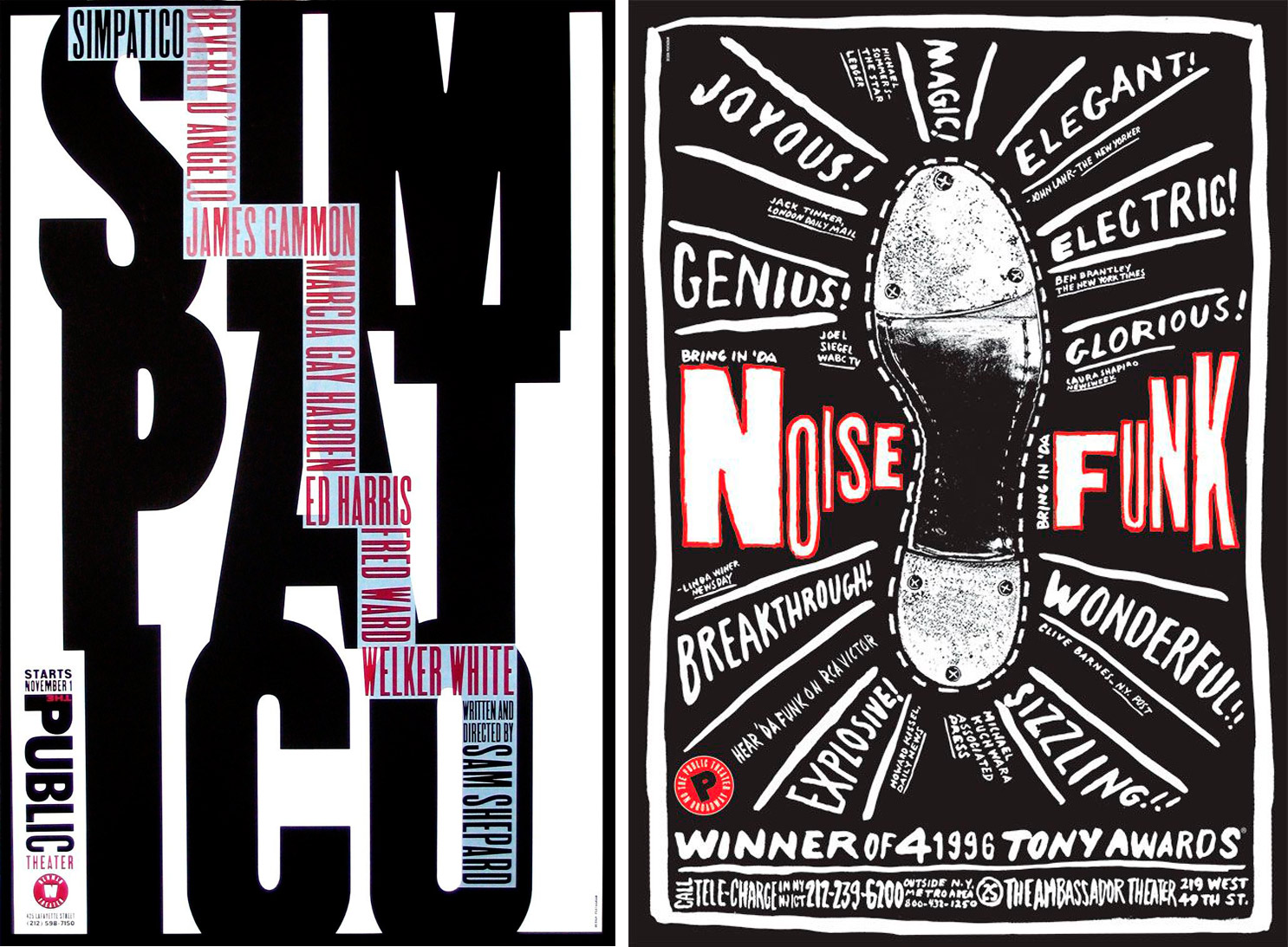

Dessinateur et scénariste français, représentant de la “nouvelle bande dessinée”, David B. (Pierre-François David Beauchard) développe des récits fantastiques et poétiques où se mêlent et s’entremêlent mythes et légendes aux rêves, à l’intime et à la grande Histoire. Il est l’un des fondateurs de L’Association, maison d’édition culte dans le paysage de la nouvelle bande dessinée française. Depuis L’Ascension du Haut-mal, l’épilepsie de son frère par son expérience comme bataille quotidienne est un des sujets majeurs de ses dessins.

« Fils de professeurs de dessin, David B. grandit dans une liberté d’expression totale, dans un univers culturel très riche de lectures et de films, mais aussi auprès d’un frère aîné dont l’épilepsie conditionnera l’itinéraire familial. Accumulant sur le papier les personnages dessinés (“Le dessin, c’est mon épilepsie à moi”), il s’enferme dans un isolement propice au développement de son imagination débordante. Bercé par la lecture des aventures de Corto Maltese par Hugo Pratt, qu’il découvre dans le magazine Pif, il élabore un univers onirique, fantastique, marginal. Entré à l’École supérieure des arts appliqués Duperré à Paris, il se nourrit pendant trois ans des leçons de Georges Pichard, qui lui ouvre les portes du graphisme en noir et blanc. Ses premiers travaux pour le magazine Okapi sont pourtant en couleur (le Timbre maudit, 1985), et pendant une dizaine d’années il vit de travaux traditionnels pour la presse enfantine […] ».

![]()

« En 1992, la parution du Cheval blême marque certainement un tournant dans le parcours artistique de David B. Salué par la critique qui le consacre comme l’un des auteurs les plus talentueux et les plus originaux en devenir, David B obtient l’alph’art du meilleur premier album au festival d’Angoulême en 1993. Le Cheval blême est l’un des albums fondateurs de L’Association, dont David B. est l’un des membres créateurs. Il symbolise une démarche d’auteur désireux de s’affranchir des albums de la BD traditionnelle, pour proposer des livres de bande dessinée adultes dans leur propos et dans leur forme […] ».

« En mai 1990 une bande de jeunes dessinateurs se révolte contre les grands éditeurs de BD et leur politique commerciale qui ne jure que par le héros, la série et l’album couleurs cartonnée 48 pages. Eux rêvent de liberté, de créativité et revendiquent une bande dessinée résolument d’auteur. Leurs noms: David B., Patrice Killofer, Matt Konture, Stanislas, Lewis Trondheim, Mokeït (ce dernier s’en retirant peu après) et Jean-Christophe Menu, le chef de la bande. L’idée : fonder leur propre maison d’édition sous forme d’association. La production : des albums majoritairement en noir et blanc, à la maquette très soignée, aux graphismes originaux ou déroutants à mille lieux du réalisme classique de la BD grand public. Leur thème de prédilection : l’autobiographie, avec ce que cela peut comporter de nombrilisme et de mégalomanie. Deux réussites pourtant : L’Ascension du Haut Mal de David B. et Persépolis de Marjane Satrapi. L’Association a donné aux éditeurs l’idée qu’ils pouvaient faire des choses différentes. L’Association est une sorte de laboratoire pour inventer de nouvelles formes de narration et créer des albums expérimentaux ».

![]()

« La publication du premier tome de L’Ascension du Haut Mal, en 1996, a représenté un choc en France, au regard de l’envergure encore inédite de cette entreprise autobiographique. L’auteur, remarqué jusque-là pour le cauchemardesque Cheval blême, s’attaquait au récit de son enfance dans la banlieue d’Orléans, troublée par l’épilepsie de son frère. Sans fard, David B. y dévoile la réalité des crises qui frappent sans crier gare, la dégradation progressive du climat familial, la quête inlassable d’une cure par des parents aux abois -d’abord auprès de la médecine traditionnelle, puis du côté de nombreux gourous, médiums et autres charlatans. Dans un noir et blanc intraitable, il dit alors la déliquescence des repères et l’affaissement des corps, dans un tourbillon dont il sera seul à émerger. Car L’Ascension du Haut Mal n’est pas que l’exutoire d’un passé douloureux. C’est aussi une entreprise éminemment cathartique, une lutte métaphorique où la maladie prend la forme allégorique d’un dragon à abattre. Dès l’enfance, l’auteur dessine ce qu’il ne peut pas dire, ses doutes, ses angoisses, sa culpabilité face au frère malade. Au fil des années, gagné par la solitude, il s’échappe peu à peu dans un onirisme poétique, nourri par les récits fantastiques et les livres d’histoire. Outre la geste familiale, David B. dévoile en creux la naissance d’un imaginaire, l’épanouissement d’une vocation… D’abord publié en six tomes séparés, avant d’être réunis en un seul volume , L’Ascension du Haut Mal est une œuvre primordiale, qui dépasse de loin le cadre de la seule bande dessinée […] ».

![]()

« Une crise d’épilepsie est, par définition, quelque chose de très difficile à représenter de façon réaliste. Et la vision que j’en avais étant petit a changé avec les années, nécessairement… Je voulais essayer de traduire ça : l’évolution de mon regard sur les crises de Jean-Christophe. Ce qui n’a jamais changé, c’est la violence et la brutalité de ces crises. Quand il fait une crise on dirait qu’il hésite entre deux mondes : ses membres sont raides, il a les yeux vagues puis révulsés quand il revient son regard est étonné. »

« Certains de ces dessins sont frappants par le fait qu’ils sont extrêmement remplis, un peu comme certains dessins automatiques que l’on réalise tout en téléphonant…

Il y a de ça, oui. C’est sans doute lié au fait que je ne fais pas ou peu de croquis préparatoires. Je fais un découpage dessiné très rapide, si j’ai des modifications à faire je les fais en passant au crayonné, qui est lui-même le plus léger possible. Lorsque j’encre, j’apporte tous les détails qui ne figurent pas dans le crayonné. J’essaie d’être toujours en mouvement.

Quels ont été vos plus grands chocs picturaux, en dehors de la bande dessinée ?

J’ai oublié où elle se tenait, mais je me souviens d’une grande exposition collective des peintres surréalistes, qui m’avait beaucoup impressionné. Sinon, je citerais les peintres italiens de la Renaissance, notamment les scènes de bataille, chez Uccello ou d’autres, et puis les guerriers qu’on voit sur les vases grecs.

Et au cinéma ?

Certains films m’ont énormément marqués. Les expressionnistes allemands, Murnau et son Nosferatu, ou les Docteur Mabuse, de Fritz Lang, par exemple. Mais aussi La Belle et la bête, de Cocteau. Et des Sherlock Holmes en noir et blanc que j’ai vus étant jeune. Adolescent, je regardais le « Ciné-club » à la télévision chez mes parents. J’ai vu beaucoup de films italiens des années soixante et soixante-dix : Fellini, Rosi, etc. J’aime beaucoup le sens de l’image de Francesco Rosi. J’ai revu récemment Lucky Luciano, et j’ai été impressionné par ces personnages perdus dans un coin, devant de grandes architectures sombres de palais… […] ».

– Entretien entre Gilles Ciment, Thierry Groensteen et David B. cit. revue 9ème Art de janvier 2005. –

![]()

« David B. emprunte la voie de l’imaginaire en suivant les méandres de ses songes qui partagent un langage commun avec celui du conte. Cheval Blême, la première BD ou il s’appuiera sur un matériau intime parle de ses rêves. Dans L’Ascension du Haut Mal l’utilisation du symbolisme est de plus en plus marqué. Il franchit un cap graphique et narratif, son écriture se faisant de plus en plus instinctive. Cette genèse devient en images une sorte d’épopée de monstres et de personnages hybrides, mi-humains mi-animaux, venant titiller nos propres démons de lecteurs, réveiller nos intimes aventures romanesques infantiles… Les messies, prophètes, envoyés des dieux, qu’ils soient sauveurs ou exterminateurs, peuplent depuis toujours les planches de David B.. On les retrouve dans quelques mythes rapportés dans Lapin n°10, mais surtout dans Le Prophète voilé, Le Messager, Le Golem, Hop-Frog, Le Tengû carré, et déjà dans les phantasmes enfantins de L’Ascension du Haut Mal. Le goût pour l’Histoire, la fascination pour la mythologie, une sensibilité spirituelle et des influences orientales convergent vers ce thème aussi obsédant que la mort. Son imagination se nourrit aussi des histoires racontées par ses parents et n’innombrables lectures où les sources les plus diverse se côtoient et s’entremêlent : mystique juive, récits bibliques, tradition orale d’Afrique noire, mythes japonais, mayas, ésotérisme […]

![]()

[…] Utilisant toute la force de la symbolique, Pierre-François, ira jusqu’à changer de prénom pour faire face à la maladie conformément à la coutume des sioux, qui marquent chaque grande étape de leur vie par un changement de prénom.. Pierre- François devient David. C’est une prise de position. Il se range du côté des indiens, contre la maladie. Il se plonge dans les légendes juives, lit le golem, se découvre la littérature fantastique qui rend compte de la réalité décalée dans laquelle il vit. A Partir des années 1973, il note ses rêves qui nourriront son œuvre […] ».

« Il y avait dans la bibliothèque de mes parents un livre mince à la couverture blanche comme un désert portant simplement le titre, le nom de l’auteur, celui de la collection et de l’éditeur et une petit dessin au trait repris d’une illustration médiévale représentant Abraham devant Melkistedeq. Il s’intitulait Le Roi du Monde et avait été écrit par René Guénon en 1927. Je me suis plongé dans sa lecture, une lecture aride, ardue, labyrinthique où la figure mythique du Roi du Monde se dérobait au fur et à mesure des chapitres plutôt que de se révéler […] Il ne m’a pas déçu il m’a perdu […] Je lui avais tout de suite donné un visage, mon père avait lu la revue Planète dont il gardait les numéros dans un coin et dont les couvertures m’avaient fasciné. C’était à chaque fois un visage pris d’une statue antique ou extrême orientale, d’un masque africain ou mélanésien, d’un visage peint de façon rituelle et cette suite de figures déroulées au fil des numéros exerçaient sur moi une fascination intense, je ne cessais pas de les scruter pour essayer de comprendre quelque chose de la diversité et de la complexité du monde. Chacun de ces visages a été pour moi un des aspects du Roi du Monde. Le livre avait lui même un visage, sa couverture. Le titre en haut, comme un sourcil, le petit dessin comme un oeil unique, le logo de l’éditeur en guise de bouche, le mot Gallimard faisant un pli sur le menton et le Roi du Monde me regardait, cyclope blanc plein de promesses.

![]()

Dans le Cheval Blême, le premier livre que j’ai publié à l’Association, se trouve un rêve intitulé La Mort au Travail où la mort change de tête à chaque case. J’avais été frappé de retrouver dans ce cauchemar quelque chose du défilé des visages des couvertures de la revue Planète. J’ai fait un second rêve, sorti du même tonneau inconscient que j’ai introduit à la fin de l’Ascension du Haut Mal lors de notre cavalcade où mon frère mort se métamorphose et prend les mille visages de la mort. J’ai suivi au cours des années la façon dont sa maladie et ses conséquences ont marqué et transformé son corps et son visage. […] L’idée m’est venue assez tôt de dessiner quelque chose qui évoquerait toutes les crises de mon frère une à une, de les dessiner chacune l’une après l’autre. Un travail pour un titan et je n’en suis pas un. Je me suis limité à 72, ce chiffre c’est le tribut que je paye à l’ésotérisme, c’est le chiffre qui comme tout ceux qui tourne autour de 70 symbolise la totalité, d’ailleurs dans les hadiths du Prophète Mohamed il est écrit que les maladies sont au nombre de 72 et qu’il faut absorber du sel avant et après le repas pour les prévenir. Et d’ailleurs lorsque au début de la maladie de mon frère nous subissions des électroencephalogrammes l’infirmier nous mettait du sel dans les cheveux car cela renforçait la qualité de l’examen. Et ainsi de suite. Ces portraits sont un travail de coq à l’âne. C’est l’image de la perte de la puissance face à la toute puissance. Dans ce livre les portraits sont placés en vis à vis, un de mon frère face à un du Roi du Monde […] ».

![]()

« Raconter en bande dessinée les relations entre le Moyen-Orient et les États-Unis depuis leur création, telle est la gageure lancée par David B. et Jean-Pierre Filiu. Évoluant de la grande Histoire à la petite anecdote, les auteurs s’emploient à éclairer l’actualité la plus brûlante de notre monde, par la narration graphique de ce “passé qui ne passe pas”. Leur récit est une mise en perspective graphiquement somptueuse, pour mieux comprendre l’histoire politique contemporaine. »

« Depuis la première Guerre du Golfe, j’en avais envie. J’estime que c’est mon rôle de dessinateur de BD. Je me suis documenté et je me suis rendu compte que les premières relations entre les musulmans et les Américains étaient anciennes. Ils datent des débuts de la jeunes république des États-Unis avec les pirates barbaresques… J’ai demandé à Jean-Pierre Filiu de m’aider à organiser la masse de documentation que j’ai trouvée. L’intérêt du dessin est de ne pas paraphraser le texte, de ne pas faire quelque chose de réaliste, faire quelque chose qui aille un peu au-delà. C’est d’ailleurs la grosse difficulté. »

« David B. est représenté par la galerie Anne Barrault, qui a également la volonté de faire le lien entre la bande dessinée et l’art contemporain. Elle expose des artistes comme Jochen Gerner qui appartient aux deux univers. La galerie expose ensuite Killoffer et David B. Selon Anne Barrault, dans des propos recueillis dans une interview de Claude Daurés, ces expositions permettent de faire découvrir des auteurs de bandes dessinées que le public de l’art contemporain ne soupçonnait pas […] ».

![]()

Plus de ressources sur David B :

→ Le dossier de presse très complet réalisé lors de l’exposition Portraits de mon frère et du roi du monde au centre d’art de Colomiers

→ Un entretien recueillis par Gilles Ciment et Thierry Groensteen paru dans la revue 9ème Art de janvier 2005.

→ David B. présente en vidéo l’exposition au centre d’art de Colomiers

→ Lire l’article de Renaud Pasquier : David B., le sommeil de la raison sur le site de la revue labyrinthe

→ Une petite leçon de dessin réalisé sur France Inter

→ Le site de la galerie Anne Barrault

→ Une émission de France Inter présentant Les meilleurs ennemis

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()